字級

- 大

- 中

- 小

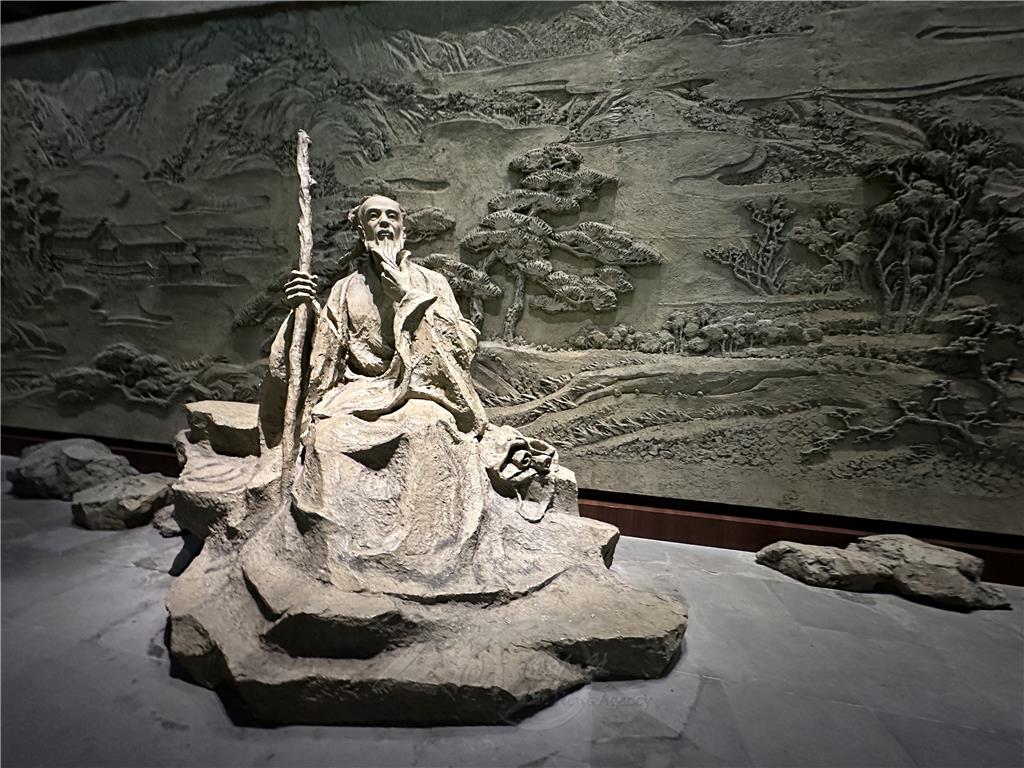

圖說:黃公望紀念館內塑像。 人間社記者胡堯儲攝

圖說:黃公望紀念館內塑像。 人間社記者胡堯儲攝 圖說:黃公望文創園區。 人間社記者胡堯儲攝

圖說:黃公望文創園區。 人間社記者胡堯儲攝 圖說:黃公望隱居處入口牌樓。 人間社記者胡堯儲攝

圖說:黃公望隱居處入口牌樓。 人間社記者胡堯儲攝 圖說:黃公望隱居處小洞天及會客室。 人間社記者胡堯儲攝

圖說:黃公望隱居處小洞天及會客室。 人間社記者胡堯儲攝 圖說:小洞天內景。 人間社記者胡堯儲攝

圖說:小洞天內景。 人間社記者胡堯儲攝 圖說:小洞天書房南樓。 人間社記者胡堯儲攝

圖說:小洞天書房南樓。 人間社記者胡堯儲攝 圖說:小洞天書房南樓。 人間社記者胡堯儲攝

圖說:小洞天書房南樓。 人間社記者胡堯儲攝 圖說:黃公望隱居地園區入口。 人間社記者胡堯儲攝

圖說:黃公望隱居地園區入口。 人間社記者胡堯儲攝《富春山居圖》分截600年 盼有機緣再合璧

2023-10-12

將中國文人山水畫推至高峰的畫家為元代大畫家黃公望,傳世傑作《富春山居圖》充滿傳奇的在600多年前意外的分為二截後,分藏於中國大陸及台灣, 2010年杭州富陽區在黃公望隱居地規畫出生態文化保護區,並重建黃公望隱居結廬處及黃公望紀念館,2011年建成開放,同年並與台北故宮博物院將傳世600年,分離62年,分藏兩岸的至寶《富春山居圖》聯璧展出。

2021年浙江舉辦《富春山居圖》合璧10年紀念活動,推出「海峽兩岸交流基地」、「兩岸文化創意合作實驗區」兩套構想,籌建「黃公望隱居地兩岸文創產業園」,以《富春山居圖》實景地作為推動兩岸文化交流和文創產業的基地,迄2023年7月完成共二期的規畫,園區內來自台灣的業者近30家。

富陽區負責創業交流事務的嚴綺說,由於《富春山居圖》的名聲讓本地成為知名的遊憩區,中外遊客很多,台灣的特色小吃在這裡很受歡迎,例如「燒仙草、「滷肉飯」對本地人很具吸引力,生意火紅,希望有更多的台灣特色小吃進駐。

黃公望《富春山居圖》描繪的富春江,上游為發源於安徽的新安江,富陽段長52公里,下接錢塘江,元末張以甯詩云「山從天目下,潮到富春回」,說明古時在富陽也可以看到錢塘江湧潮,兩岸峰巒連綿山色秀麗,江水清澈,古人稱「一彎清水一條琴,一折青山一扇屏」、「天下佳山水,古今推富春」。

黃公望生於1269年宋末元初,原籍江蘇常熟,本姓陸名陸堅,8歲時父母雙亡,10歲過繼溫州一年屆9旬無子嗣的黃姓老人,老人見陸堅聰明伶俐大喜,說「黃公望子久矣」,乃命名「公望」,字「子久」。

黃公望31歲開始學習五代畫家董源、巨然的畫法,特長山水,50歲後拜趙孟頫為師,趙孟頫主張以「書法用筆入畫」、「貴有古意」,對其影響至深,又因交遊廣泛結識富豪,遍覽珍藏拓展視野,大量臨習古畫而融會貫通,加上他際遇坎坷透視人生,古稀以後畫風與境界超然物外自成一格,作品頗受時人喜愛而一畫難求,被後人尊為元代四大畫家之首。

黃公望晚年雲遊至富春江畔,見當地環境景觀和道家理念契合,流連忘返決定隱居,在廟山塢山間結廬名「小洞天」,另築會客室及書房「南樓」各一間。79歲(1347)應道友無用師之請,以3年時間在「南樓」創作出傳世之作《富春山居圖》,畫中「景隨人遷,人隨景移」,真切表達出富春江一帶秋初的風貌,畫成轟動天下,自元以來,歷代藏家、權貴、帝王將相都視為至寶,以能收藏為榮,從而衍生出許多傳奇故事。

名畫係應無用師之請而作,無用師特別要求黃公望先在畫卷上「書無用本號,明確歸屬」,以防他人「巧取豪奪」,因此無用師為第一個擁有此畫的藏家,此後歷經明代沈周、董其昌之手,董其昌晚年因故轉售藏家吳達可再傳至孫子吳問卿,吳問卿對該畫痴迷,特建「富春軒」珍藏之。1650年,吳問卿病篤交代焚畫殉葬並親自監看,其侄吳子文趁其彌留及時搶救,但珍寶已燒斷成為兩截,前段一尺六寸(51.4公分)為全畫起始的山巒丘陵,稱為「剩山圖」,後來被骨董商吳其貞購得,後段三丈餘(636.9公分)稱「無用師卷」,流傳於藏家之間。

1746年「無用師卷」流入乾隆皇帝之手,但此前一年,乾隆已獲「山居圖」一卷,因而評「無用師卷」為贗品,真跡因乾隆誤判而免於喜歡在古畫上題跋的十全老人之糟蹋,得以保存原貌,在清宮中保藏近200年。

1933年抗戰軍興,「無用師卷」隨文物輾轉遷移,1948年由國民黨政府轉移至台灣,收藏在故宮博物院,自此與「剩山圖」分隔兩岸。

「剩山圖」在1938年為收藏家吳湖帆購得,1956年浙江省文管會洽吳湖帆轉讓為國家收藏,成為浙江博物館的鎮館之寶,2011年首次赴台北故宮合璧聯展,為當年兩岸畫壇盛事。

黃公望生於南宋滅亡元朝建立政權之時,一生坎坷,幼年時歷經國破家亡,及長又受蒙古人歧視,中年受累繫獄後,由積極入世轉而遁世,以道以畫終其餘生。《富春山居圖》讓富春江的山水勝景成為文人墨客的朝聖之地,黃公望又怎能料到,600多年後這幅畫會成為聯繫兩岸的媒介,2011年首次合璧,2021年以其之名創建兩岸交流基地,能否在2031年前讓「剩山圖」與「無用師卷」合一,相信為各方所企盼。

2021年浙江舉辦《富春山居圖》合璧10年紀念活動,推出「海峽兩岸交流基地」、「兩岸文化創意合作實驗區」兩套構想,籌建「黃公望隱居地兩岸文創產業園」,以《富春山居圖》實景地作為推動兩岸文化交流和文創產業的基地,迄2023年7月完成共二期的規畫,園區內來自台灣的業者近30家。

富陽區負責創業交流事務的嚴綺說,由於《富春山居圖》的名聲讓本地成為知名的遊憩區,中外遊客很多,台灣的特色小吃在這裡很受歡迎,例如「燒仙草、「滷肉飯」對本地人很具吸引力,生意火紅,希望有更多的台灣特色小吃進駐。

黃公望《富春山居圖》描繪的富春江,上游為發源於安徽的新安江,富陽段長52公里,下接錢塘江,元末張以甯詩云「山從天目下,潮到富春回」,說明古時在富陽也可以看到錢塘江湧潮,兩岸峰巒連綿山色秀麗,江水清澈,古人稱「一彎清水一條琴,一折青山一扇屏」、「天下佳山水,古今推富春」。

黃公望生於1269年宋末元初,原籍江蘇常熟,本姓陸名陸堅,8歲時父母雙亡,10歲過繼溫州一年屆9旬無子嗣的黃姓老人,老人見陸堅聰明伶俐大喜,說「黃公望子久矣」,乃命名「公望」,字「子久」。

黃公望31歲開始學習五代畫家董源、巨然的畫法,特長山水,50歲後拜趙孟頫為師,趙孟頫主張以「書法用筆入畫」、「貴有古意」,對其影響至深,又因交遊廣泛結識富豪,遍覽珍藏拓展視野,大量臨習古畫而融會貫通,加上他際遇坎坷透視人生,古稀以後畫風與境界超然物外自成一格,作品頗受時人喜愛而一畫難求,被後人尊為元代四大畫家之首。

黃公望晚年雲遊至富春江畔,見當地環境景觀和道家理念契合,流連忘返決定隱居,在廟山塢山間結廬名「小洞天」,另築會客室及書房「南樓」各一間。79歲(1347)應道友無用師之請,以3年時間在「南樓」創作出傳世之作《富春山居圖》,畫中「景隨人遷,人隨景移」,真切表達出富春江一帶秋初的風貌,畫成轟動天下,自元以來,歷代藏家、權貴、帝王將相都視為至寶,以能收藏為榮,從而衍生出許多傳奇故事。

名畫係應無用師之請而作,無用師特別要求黃公望先在畫卷上「書無用本號,明確歸屬」,以防他人「巧取豪奪」,因此無用師為第一個擁有此畫的藏家,此後歷經明代沈周、董其昌之手,董其昌晚年因故轉售藏家吳達可再傳至孫子吳問卿,吳問卿對該畫痴迷,特建「富春軒」珍藏之。1650年,吳問卿病篤交代焚畫殉葬並親自監看,其侄吳子文趁其彌留及時搶救,但珍寶已燒斷成為兩截,前段一尺六寸(51.4公分)為全畫起始的山巒丘陵,稱為「剩山圖」,後來被骨董商吳其貞購得,後段三丈餘(636.9公分)稱「無用師卷」,流傳於藏家之間。

1746年「無用師卷」流入乾隆皇帝之手,但此前一年,乾隆已獲「山居圖」一卷,因而評「無用師卷」為贗品,真跡因乾隆誤判而免於喜歡在古畫上題跋的十全老人之糟蹋,得以保存原貌,在清宮中保藏近200年。

1933年抗戰軍興,「無用師卷」隨文物輾轉遷移,1948年由國民黨政府轉移至台灣,收藏在故宮博物院,自此與「剩山圖」分隔兩岸。

「剩山圖」在1938年為收藏家吳湖帆購得,1956年浙江省文管會洽吳湖帆轉讓為國家收藏,成為浙江博物館的鎮館之寶,2011年首次赴台北故宮合璧聯展,為當年兩岸畫壇盛事。

黃公望生於南宋滅亡元朝建立政權之時,一生坎坷,幼年時歷經國破家亡,及長又受蒙古人歧視,中年受累繫獄後,由積極入世轉而遁世,以道以畫終其餘生。《富春山居圖》讓富春江的山水勝景成為文人墨客的朝聖之地,黃公望又怎能料到,600多年後這幅畫會成為聯繫兩岸的媒介,2011年首次合璧,2021年以其之名創建兩岸交流基地,能否在2031年前讓「剩山圖」與「無用師卷」合一,相信為各方所企盼。

最新消息

鳳山講堂好苗子幸福學堂親師座談 攜手培植五育均優幼苗

2025-08-13菲律賓光明大學專題講座 啟發人生智慧與價值

2025-08-13南華大學招生亮眼 註冊率百分之96點1

2025-08-13洛杉磯醫療講座 控制預防「沉默的威脅」

2025-08-13佛光大學實習生圓滿返台 萬年寺送誠摯祝福

2025-08-13慧心傳道覺有情 深耕行佛40載

2025-08-13雲水書車共識精進營 珍惜因緣得來不易

2025-08-132025大墩美展文化交流展 中天寺展覽館開幕

2025-08-13魏碑風骨筆筆生輝 金剛寺書法研習沉澱心靈

2025-08-13盧秀燕率團隊巡禮中天寺 推崇五和創造人民幸福生活

2025-08-13

相

關

消

息